慶應義塾大学は、イノベーション推進本部の主催として、今秋より、社会課題解決を価値創造につなげる考え方「インパクトマネジメント」を軸に、研究開発型スタートアップとのイノベーション共創について学ぶ「慶應義塾イノベラボ」を開講しています。

当該ラボは、日本学術振興会「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」の一環として、インパクト共創人材を育成することを目的とした教育的プログラムであり、本年は「イノベラボ第0期」として、本格実施に向けたパイロット・プログラムとして位置付けています。

9月5日には、オンラインで、キックオフ・セッションを開催しました。

[主催者挨拶]

冒頭の挨拶では、山岸広太郎(慶應義塾 副理事/イノベーション推進本部 統括副本部長)と新堂信昭(慶應義塾大学イノベーション推進本部 本部長)が、それぞれの立場からイノベラボの意義とビジョンを語りました。

山岸副理事は、このラボが「慶應義塾大学の学生や研究者のために閉じた場ではなく、特に金融機関を中心にインパクト評価ができる人材を育成し、インパクトを意識した投資の裾野を広げることを目指す」ことを強調しました。

また、投資家としての視点からも、インパクトマネジメントを用いることで事業に対する理解が深まり、デューディリジェンスの精度が高まることへの期待を示しました。

新堂本部長もまた、慶應義塾によるスタートアップ支援の取組について紹介しつつ、本事業が日本学術振興会「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択された取り組みの一環として実施されていることに触れ、「このラボは、慶應発スタートアップの量的拡大を直接の目的とするのではなく、日本全体で研究開発型スタートアップに向けたインパクト投資の流れを加速させることを目指している」と述べ、慶應義塾だけに留まらない広い社会的視野をもった取り組みであることを強調しました。

[講義:インパクトマネジメント基礎]

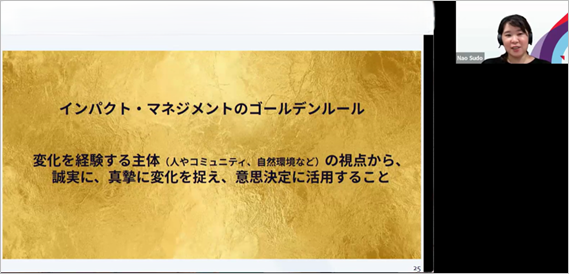

続いて、米国に拠点を置く非営利団体であり、インパクト投資市場の形成をリードするImpact Frontiersの須藤奈応ディレクターより、インパクトマネジメントに関する解説が行われました。

須藤氏は、インパクト投資を「金銭的リターンと社会的リターンを並行して追求するもの」と定義し、インパクトマネジメントの役割は、単に評価にとどまらず、インパクトの視点を投資の意思決定に統合する点にあると説明しました。

特に、アウトカムとインパクトの違いを明確にし、スタートアップ等の企業活動によって変化をもたらしたかを問う「反事実性」の視点が欠かせないと指摘しました。

さらに、実践ツールとして、ロジックモデルや、「インパクトの5つの基本的要素(What, Who, How much, Contribution, Risk)」を紹介し、研究開発型スタートアップの領域に見られがちな証拠リスクや不平等リスクなど、多様なリスクの存在についても言及しました。

その後、架空の「AIを活用した認知症診断補助アプリ」を題材にグループ演習を実施しました。

ロジックモデルとインパクトの5つの基本要素を用いた分析を通じて、ディープテックの社会実装には長期的な視点が不可欠であることが議論されました。

[まとめ]

最後に、本ラボの運営を担当するイノベーション推進本部の渡邊特任講師が、「研究開発型スタートアップにとって、テクノロジーを社会課題の解決にどう結びつけるかが重要。その社会インパクトを最大化することが、事業としての強みをも最大化しうる」という仮説を提示しました。

このラボを通じて、インパクトマネジメントが研究開発型スタートアップの持つ可能性やリスクの「見える化」にどう貢献できるかを検証していきたいと締めくくりました。

[参考:ご参加者の所属企業名(敬称略)]

・株式会社かんぽ生命保険

・株式会社日本政策投資銀行

・株式会社肥後銀行

・株式会社みずほフィナンシャルグループ

・三井住友信託銀行株式会社

・株式会社三菱UFJ銀行

・八千代エンジニヤリング株式会社

・SMBCベンチャーキャピタル株式会社

※ 本事業は、慶應義塾大学の研究大学としてのビジョンである「未来のコモンセンスをつくる研究大学」の実現に向け、日本学術振興会「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択された取り組みの一環として実施されています。

※ 本事業は、特定の企業に対する投資を推奨するものではなく、また法的責任を負うものではありません。

※本年度事業は、本格実施に向けた検討・準備を目的としたパイロット実施として位置づけられており、慶應義塾イノベサロン等での周知を経て、関心をお寄せいただいた方々にご協力をいただく形で実施しています。