私たちの未来に立ちはだかる、数多くの困難。乗り越えるために今、何ができるのか——。

研究の知見や新技術を活用し、社会への実装を目指すディープテック(研究開発型)・スタートアップが存在感を高めるなか、その成長を持続的に支援し、イノベーションを導く手法に注目が集まっている。

社会や環境への効果とファイナンシャルリターンを両立する「インパクト投資」。経済面から研究や技術の社会実装とビジネス化を後押しし、社会課題の解決を導く考え方だ。

では、資金の支え手はいかにあるべきか。研究者や起業家とともに未来を切り拓く “イノベーションの共創者” として、できることがあるはずだ。

「インパクト思考」の可能性をともに追求し、意見を交わすための場——「慶應義塾イノベサロン」。

研究シーズを事業化し、インパクトを導くとはどういうことか。今年度最後となる第5回の登壇者は、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント(SDM)研究科委員長で小型衛星スタートアップSynspectiveの共同創業者・白坂成功。聞き手にImpact Frontiers ディレクターの須藤奈応を迎えた。技術の社会実装と上場を果たした実践の軌跡、その先へ挑む対話の記録をダイジェストでお届けする。

(2025年7月1日 CRIK信濃町 & オンラインにて実施。敬称略にて構成。所属・職位は実施時のものです)

写真:菅原康太(フォトグラファー)

編集&文:深沢慶太(編集者)

[前回記事]

【開催レポート】慶應義塾イノベサロン #04「受益者視点を突き詰める」SIIFインパクトキャピタル 三浦麗理氏・梅田和宏氏 × KII 宜保友理子氏

【登壇者プロフィール】

白坂成功(しらさか・せいこう)

慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント(SDM)研究科教授・研究科委員長、Synspective共同創業者。東京大学大学院修士課程修了(航空宇宙工学)、慶應義塾大学大学院後期博士課程修了(システムエンジニアリング学)。三菱電機で宇宙開発に従事後、2010年よりSDMへ。2015〜19年、内閣府革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)のプログラムマネージャーとしてオンデマンド型小型合成開口レーダー(SAR)衛星を開発、その技術成果を社会実装するため18年にSynspectiveを共同創業。内閣府宇宙政策委員会、経済産業省 産業構造審議会 グリーンイノベーションプロジェクト部会など、政府の活動支援にも多く携わる。

株式会社Synspective

須藤奈応(すどう・なお)

Impact Frontiers ディレクター。慶應義塾大学法学部卒業後、東京証券取引所(現・日本取引所グループ)にて経営企画、新規事業開発や上場管理に従事。ペンシルベニア大学ウォートン校MBA留学中にImpact Investment Exchange Asiaでのインターンシップを契機としてインパクト投資として興味を持つ。2022年より、アメリカのImpact Frontiersにて戦略策定、機関投資家向けの研修開発などに携わる。他にGSG Impact JAPANなどでの調査活動、海外のインパクト投資動向を日本語で解説するニュースレター「ImpactShare」を執筆。慶應イノベーション・イニシアティブ(KII)IMMアドバイザー、SIIF専門家アドバイザー。著書に『インパクト投資入門』(日経文庫)がある。

Impact Frontiers

[話題提供]白坂成功:「インパクトと持続的な事業成長」

[司会]渡邊直之(慶應義塾大学 イノベーション推進本部)

「研究成果の社会実装×インパクト」をキーワードに対話を重ねてきた本サロンも、本年度の最終回を迎えました。過去4回の多岐にわたる議論を経て、本日は社会課題起点の事業成長をいかに達成するか、投資側がいかに技術を見極めるかといった問いを掲げたいと思います。まずは、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント(SDM)研究科委員長で、Synspectiveを共同創業された白坂先生より話題提供をお願い致します。

白坂成功(慶應義塾大学大学院SDM研究科)

宇宙技術は今、地球課題の解決に向けてあらゆる産業が参入できる、大きな転機を迎えています。私は三菱電機でエンジニアとして人工衛星の開発に携わり、SDMへ移ってからも、並行して内閣府の革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)で小型衛星の開発を手がけ、その技術の社会実装のためにSynspectiveを立ち上げました。

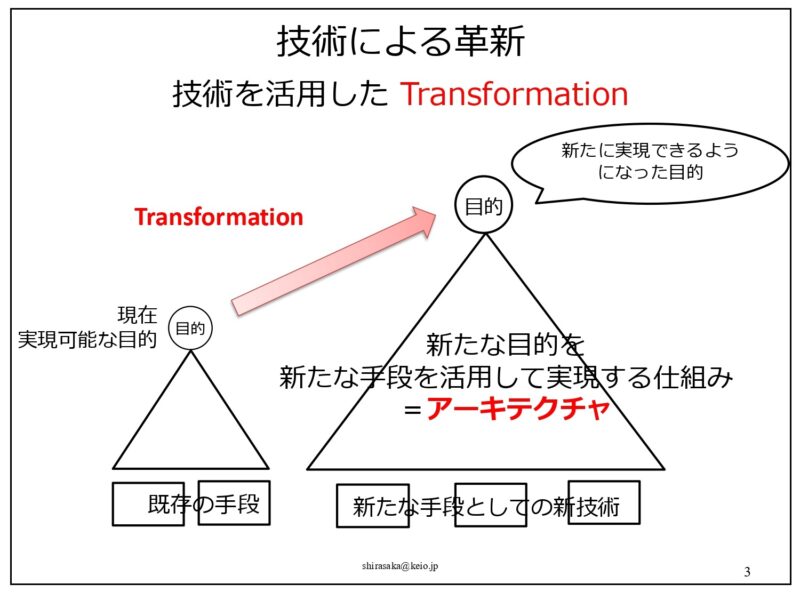

ここで、技術による社会の革新について、◯△□の図を用いて説明しましょう。◯は目的、□が技術などの手段、◯を実現する□の組み合わせを△とします。例えば文書の送付方法として、かつての手紙がFAXに代わり、デジタルになった。ここで目的である◯を変えずに、手段の□を単に置き換えるだけでは、価値は新しくなりません。そうではなく、これまでの紙ではできなかったまったく新しいことが可能になるかどうかを考える。これまでできなかった新しい目的としての◯を、新しい手段である□を活用して実現すること。これを「トランスフォーメーション」と呼びます。そしてここで重要になるのが、新しい技術の用い方の仕組みである△=「アーキテクチャ」です。

投影資料より、技術によるトランスフォーメーションの概念図。(提供:白坂成功)

まずSynspectiveにおいては、これまでJAXA(宇宙航空研究開発機構)が培ってきた人工衛星の技術、つまり□を小型化し、衛星やロケットのコストを大幅に下げることで、従来の大型人工衛星に性能面では及ばずとも、新たな使われ方、より幅広い◯に対応できるようになりました。具体的には、従来ならトン単位で数百億円かかる従来の衛星を、約150キログラム、約5億円まで小型化し、現在までに衛星6機を打ち上げ。昨年12月にグロース市場へ上場を果たしています。このような形で、性能を下げながらもコストを下げる。そして、それが徐々に性能アップしていくことで、より広いニーズに合致した時に起きるのが破壊的イノベーションです。

また別のパターンとして、宇宙開発にはマネタイズを想定していなかった技術が数多くある。この□を◯と結び付けてビジネス化した例が、宇宙ゴミの除去技術で知られるアストロスケールです。さらに、既存の◯も□も存在しないところから生まれた例としては人工流れ星のスタートアップ、ALEが挙げられます。このように◯△□のどこを攻めるのかを考えることで、ビジネス化がイメージしやすくなります。

ここでSynspectiveの事業についてご説明しましょう。まずは、なぜ小型衛星が必要になるのか。教訓としては、東日本大震災直後の被災状況の把握において、日本の衛星が即時にはほとんど活用できなかったことがある。人工衛星は軌道の関係上、日本上空を通過して戻ってくるまで一定の期間がかかります。東日本大震災直後の場合には、JAXAのもつ合成開口レーダー衛星は、震災の直前に日本を通過したばかりだったので、発災直後には撮像ができなかったのです。ならば、同じ衛星を7機程度投入すれば毎日の撮像が可能になる。そのためには、コストを下げて数を増やすことが重要になります。

具体的なソリューションとしては、電波の反射データを時間差で同地点上に重ね合わせることで、地滑りや陥没など地表面の変動をミリ単位で計測、被害状況を正確に把握できます。

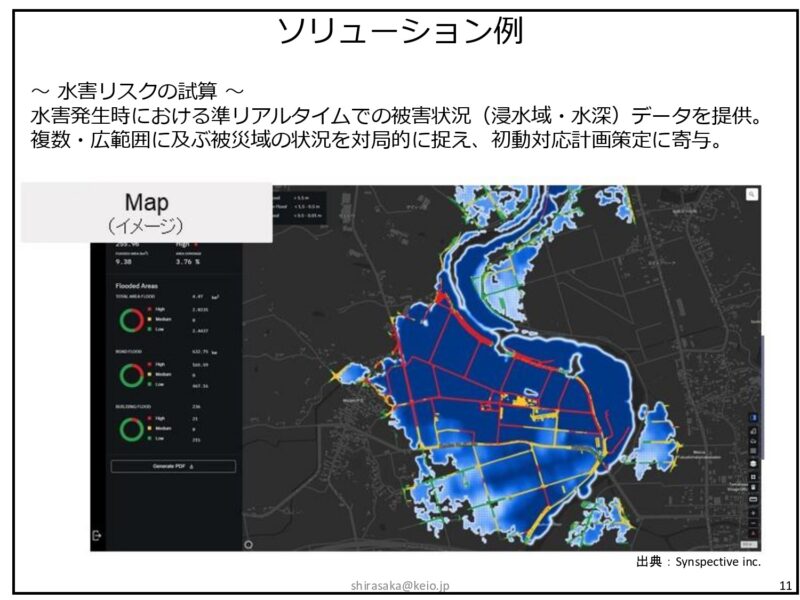

投影資料より、Synspectiveによる水害リスク試算のソリューション例。(提供:白坂成功)

また、水害リスクの試算にも活用が可能です。損害保険の補償額は建物の浸水規模によって変化しますが、これまでは水が引くのを待って現地で1軒ずつ計測が必要だったのが、衛星のデータと等高線情報を重ねることですぐに算出でき、被災者への迅速な補償が可能になりました。

また今後は、発災後2時間で首相官邸に対策本部が設置されるまでに、被災地へ通じる道路状況などの情報提供を行い、迅速な人命救助と被災地支援につなげたい。実現に向けて、30機の運用体制を目指しています。

これに限らず、宇宙技術には地球のために役立つシーズが数多くあります。人間が宇宙ステーションに滞在する際、現在の技術ではエネルギーは太陽光発電のみ、地上では1日に約300リットル使う水も3リットルほどしか使えません。空気も限られており、二酸化炭素の吸収技術の開発が進められています。これらを究極のサステナビリティ技術として、地球上にも活用することが可能です。

また、航空宇宙学会の「宇宙ビジョン2050」増補版の「宇宙ビジネスのロードマップ」は、2040年には月面と月周回軌道に100〜1000人、低軌道上にはその10倍の人数が滞在すると見積もっています。さらに、イーロン・マスクが代表のスペースX社の超巨大ロケット「スターシップ」は1基で約100人を打ち上げ可能であり、これが稼働すれば宇宙滞在者は10万人に達するかもしれないという見方もあります。

こうした状況をふまえると、今後は地上の非宇宙産業の仕向地に新たに宇宙が加わることになり、そこで培った技術の恩恵が地上にも適用されていく。今はまだニッチだと思われている宇宙産業の知見が、地球上の産業構造をガラリと変えていくのです。

その上で、懸念すべき事柄もあります。人類の活動と環境破壊の限界点を表す概念として注目される「Planetary Boundaries」の諸項目に宇宙は含まれていません。この視点を宇宙空間や月面にも広げ、環境に配慮した開発を心がけるべく、地球と宇宙をリンクさせながら議論を進めていく必要があるでしょう。

[対談]白坂成功 × 須藤奈応:宇宙技術とインパクトの可能性

[司会]渡邊直之

ここで、インパクト投資業界のフィールドビルダーとして世界で活躍されているImpact Frontiers ディレクターの須藤さんをお迎えして、対談へと移りたいと思います。

須藤奈応(Impact Frontiers)

インパクトと事業成長をテーマに、インパクト投資家の視点から質問をさせていただきます。

まず、インパクト投資についてはグローバル・インパクト投資ネットワーク(GIIN)が、財務的リターンとインパクトリターンを並行して追求する投資であると定義しています。そして、特にディープテックにおいては技術開発にかかる時間とインパクトが生じるまでの時間、そして投資リターン回収の時間が合致しないことが、業界では議論になります。これは起業家あるいは投資家だけでは解決が難しい構造的な問題ですが、どのように向き合ってきましたか。

白坂成功

その問題は宇宙開発においてもよく議論されます。南海トラフ地震の対策をはじめ、災害対応にはインフラレベルで相当な初期投資が必要です。国は研究開発費や補助金などで下支えして民間ビジネスにつなげる政策を採っています。また、内閣府が中心となり、経済産業省、国土交通省、農林水産省などの省庁に衛星データの利活用を働きかけています。まずは国がユーザーとなって実用性を示しながら、アンカーテナンシー(政府による長期調達契約)を取っていく流れです。

一方、Synspectiveとしても、国の機関には合成開口レーダーによる撮像データの利活用に長けた人材が多くいるため、そのままの形で「データ売り」が可能です。逆に民間向けには、より使いやすい情報へ変換した形で販売しつつ、データの利活用も促進していくという想定でステージを組むなど、試行錯誤を重ねてきました。

須藤奈応

つまり、業界のエコシステム全体で取り組んでいるわけですね。欧米でも、まずは国が下支えし、財務的リターンと社会的リターンを重視する投資家同士が一緒にサポートを行うなどの形は近年「ブレンデッド・ファイナンス」(#04記事参照)と呼ばれ、近年注目を集めています。

次に、技術の専門家ではない投資家が目利きとして、「本当にこの技術は社会や地球によい影響を及ぼすのか」ということを見極める際に、気を付けるべきことは何でしょうか。

白坂成功

Synspective設立にあたり、私自身はCxOに就任せず、宇宙技術をビジネスの用語に転換して話すことのできる人間を起用しようと考えました。実際に、出資を断られたベンチャーキャピタル(VC)からは「面白そうだけど、こちらでは評価や判断ができない」という返答が多く、この点は宇宙業界に共通の課題といえます。

ただ幸運だったのは、アストロスケールやispaceの設立時に日本政策投資銀行(DBJ)やINCJが出資した前例があったおかげで、宇宙ビジネスに対する理解が進んでいたこと。そのおかげもあり、慶應イノベーション・イニシアティブ(KII)をはじめ、出資元に恵まれたと感じます。

須藤奈応

自分が育てた技術をビジネスとして他の人に任せるのは、かなり大きな決断だったのではないでしょうか。

白坂成功

もし自分が社員なら、大学の片手間でやっているCxOの会社に人生を懸けられないと考えたのです。ディープテックのスタートアップは大仕事だと肝に銘じて、自分が離れても大丈夫な体制を作るため、5つの条件を決めてCEO候補を探しました。

まずは、宇宙以外のビジネスに携わっている人。1〜10年単位が当たり前の宇宙業界の時間感覚では、スタートアップとして成立しないと考えました。次に、宇宙を含めて技術が好きな人。三つ目に、スタートアップの経験者であること。四つ目は国際性。人工衛星は日本以外の上空にいる時間が大半のため、この点を含めて活用できる人が望ましい。最後に、宇宙関連の法律や規制の整備に向けて、国と交渉ができる人。この5条件に当てはまる人を半年かけて探し続け、ようやくのことで共同創業者・CEOの新井元行の承諾を得たという流れです。

須藤奈応

先ほどの◯□△のパターンで考えると、ニーズとシーズのギャップをどう埋めるのが良いのでしょうか。

白坂成功

ニーズが◯、シーズが□として、パターンが幾つかあります。一番早いのは△からスタートして、◯と□の両側へ同時にアプローチする「アーキテクチャドリブン」と呼ばれるアプローチです。例えばUber Eatsは出前をデジタル化した形といえる。”注文を受ける”というタスクと”配達する”というタスクが他と競合しないタスクであるため、プラットフォーム化にあたって障壁が少なく、最も簡単なパターンです。

一方、近年のデータ利活用事業では、◯と□の間に多くのステップを踏むパターンが多く見られます。例えば、各国の石油備蓄タンクの衛星写真から石油の先物取引価格の推定を行うビジネス。石油備蓄タンクの屋根はフローティングルーフのため、中身が減ると下がっていき、上空から見て影が大きくなる。つまり、□である衛星から撮影した画像から影の面積を推定し、影の面積から屋根の高さを推定し、屋根の高さから石油残量を推定し、その日々変動から石油の消費傾向を推定し、消費傾向から石油価格予想という◯につなげる。この間のステップ数が多いほど、画期的なビジネスにつながるといわれます。

[質疑応答]宇宙と地球の視点からインパクトの行方を展望する

質問者1(会場)

インパクト志向のスタートアップについて、上場することによって株主からの要求を制御しにくくなり、ミッションドリフトを起こしやすくなるリスクはないでしょうか。また、今後の日本の宇宙産業において、どんな産業と企業が結び付けば発展につながるでしょう。

白坂成功

一点目に関して、我々が幸運だったのは、入ってくださったCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)が「上場したからすぐに売る」という感覚ではなかったことです。ただし今後は高頻度で株を売買される方が入ってくる可能性もあり、現時点でも技術や価値について十分に理解されていないと感じる場面も多い。ここは宇宙業界全体の課題だと感じます。

二点目について、発展のためにはあらゆるところと組むべきと思いますが、人員が限られている以上、まずはインパクトの大きさを優先して提携を進めています。業界の傾向としては今後、非宇宙分野の仕向地が宇宙になっていくことで圧倒的なマーケットが予想されるなか、まずはホンダ、トヨタ、スズキなどの自動車業界が参入し始めています。マネタイズに15〜20年はかかる以上、長いスパンで技術開発に取り組んできた自動車メーカーが先陣を切った形ですね。

質問者2(会場)

宇宙産業における国の下支えについて、海外では最初に軍事予算を投入し、民間に転用する流れが主流です。日本ではこの部分で、規制や倫理的な障壁はありますか。また、日本の宇宙技術が独自に目指すべき仕向先がありましたら、教えてください。

白坂成功

日本は昔から平和利用を掲げてきましたが、2009年に宇宙基本計画を策定してからは安全保障も含まれており、内閣府の宇宙政策委員会に防衛省も参加するなど、この部分の制約はないと感じます。

日本の強みに関しては、アストロスケールのドッキング技術や、我々の合成開口レーダーも世界トップクラスの技術を有しています。さらに非宇宙の産業が宇宙へ出ていく場合の強みとしては、モビリティ分野やエンターテインメント、空調や水の浄化といった人が快適に滞在するための技術、日本食など。世界で評価されている日本の技術を宇宙へ仕向けていくことで、チャンスが広がると思います。

[閉会挨拶]社会課題に打ち勝つイノベーションのために

[司会]渡邊直之

最後に、主催である慶應義塾大学 イノベーション推進本部の新堂本部長よりご挨拶をさせていただきます。

新堂信昭(慶應義塾大学 イノベーション推進本部)

5回のサロンを通じて、インパクトという考え方をどう活かしていくのか、さまざまなお話をいただき、大変勉強になりました。イノベーション推進本部は大学の研究成果を社会実装につなげるために取り組んでおりますが、インパクトという考え方を用いることで、その道のりを多くの方に“見える化”して提示できると考えています。

みなさまが感じられた気づきをぜひお仕事に役立てていただけたなら、大変ありがたく思います。本日はどうもありがとうございました。

[司会]渡邊直之

当本部は研究成果の社会実装とその成果の再投資による知の循環を、情熱とビジネスマインドを持って活性化し、このサロンに参加してくださったみなさまのような方々とともに、社会課題に打ち勝つイノベーションを生み出し続けていきたいと考えております。

イノベサロンへご参加いただき、どうもありがとうございました。

※本サロンは、日本学術振興会の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」の支援を受けて実施されました。

※本イベントは特定の企業に対する投資を推奨するものではなく、また法的責任を負うものではありません。