私たちの未来に立ちはだかる、数多くの困難。乗り越えるために今、何ができるのか——。

研究の知見や新技術を活用し、社会への実装を目指すディープテック(研究開発型)・スタートアップが存在感を高めるなか、その成長を持続的に支援し、イノベーションを導く手法に注目が集まっている。

社会や環境への効果とファイナンシャルリターンを両立する「インパクト投資」。経済面から研究や技術の社会実装とビジネス化を後押しし、社会課題の解決を導く考え方だ。

では、資金の支え手はいかにあるべきか。研究者や起業家とともに未来を切り拓く “イノベーションの共創者” として、できることがあるはずだ。

「インパクト思考」の可能性をともに追求し、意見を交わすための場——「慶應義塾イノベサロン」。

第2回のテーマは「インパクトの『深さ』を追いかけて」。疾患による意思伝達の困難という切実な問題に取り組むJiMED代表取締役の中村仁、同社に投資を行う慶應イノベーション・イニシアティブ(KII)シニアアソシエイトの鈴木利洋、KIIへの出資者としてこの挑戦を支えるかんぽ生命保険 小林巧による対話を、ダイジェストでお届けする。

(2025年5月29日 CRIK信濃町 & オンラインにて実施、敬称略にて構成。所属・職位は実施時のものです)

写真:菅原康太(フォトグラファー)

編集&文:深沢慶太(編集者)

[前回記事]

【開催レポート】慶應義塾イノベサロン #01「インパクトから始めよ」東京大学FoundX 馬田隆明氏 × 慶應義塾 山岸広太郎氏

【登壇者プロフィール】 中村仁(なかむら・じん)

中村仁(なかむら・じん)

JiMED 代表取締役。京都大学大学院医学研究科にて医学博士単位取得後、アステラス製薬(研究本部)、デロイトトーマツコンサルティングを経て現職。アステラス製薬では主に再生医療などの製品に係る薬理試験や、ガンワクチン開発におけるプロジェクトマネジメント、デロイトでは国内外の大手製薬会社や医療機器会社の経営支援を担当。2020年にJiMEDを設立し、大阪大学 平田雅之教授の研究シーズを元にワイヤレス埋め込み型BCI(ブレイン・コンピューター・インターフェイス)の社会実装に取り組む。

株式会社JiMED

小林巧(こばやし・たくみ)

小林巧(こばやし・たくみ)

かんぽ生命保険 運用企画部 責任投資推進室 課長。中央大学経済学部を卒業後、地方銀行での勤務を経て、2009年にかんぽ生命保険に入社。資産運用部門にて国内外企業に対するクレジット・アナリスト業務に従事。その後、外部出向により、プライベート・エクイティ・ファンドのデューデリジェンス業務と米国企業に対する審査業務を経験。帰任後は海外企業の調査・分析業務、国内外社債投資のファンドマネジメント業務に従事し、22年から現職にてサステナブル投資/責任投資推進体制の構築、同方針・計画の策定、インパクト投資の社内体制整備などを推進する。

株式会社かんぽ生命保険

鈴木利洋(すずき・かずみ)

鈴木利洋(すずき・かずみ)

慶應イノベーション・イニシアティブ(KII) シニアアソシエイト。東京大学大学院工学系研究科修了、早稲田大学大学院経営管理研究科修了。ナノキャリアにて大手製薬企業と核酸医薬品に関する共同開発を行うとともに、基礎研究からCMCまで幅広い業務に携わる。その後、JSR株式会社で新規事業開発を担当。主にmRNA、マイクロバイオーム、合成生物学、ゲノム編集関連のスタートアップ投資や協業を担当するとともに、自社研究所内におけるスタートアップのインキュベーション施設の企画立案・運用をリード。2023年、医療・健康領域担当のキャピタリストとしてKIIに参画。

株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ

[話題提供1]中村仁:植込み型BCIの実装と将来の展望

[司会]渡邊直之(慶應義塾大学 イノベーション推進本部)

本サロンは「テクノロジーを通じて社会を変えるイノベーションを起こしたい」と考えるみなさまとともに、「研究成果の社会実装×インパクト」をめぐる対話を重ねて参ります。今回のテーマは「インパクトの深さ」です。インパクトをどれだけ広く届けるかというスケールの視点に続いて、特定の人々の切実なニーズに応えることも重要ではないか。この“深さ”においてこそ、ディープテックは力を発揮できるのではないかという仮説をもとに、問いを深めていきます。

最初にJiMEDの中村さん、続いて同社に投資を行う慶應イノベーション・イニシアティブ(KII)の鈴木さんから話題提供をいただきます。

中村仁(JiMED)

JiMED代表取締役の中村です。我々は、大阪大学の平田雅之特任教授の研究シーズを元に、2020年に創業した植込み型医療機器の開発ベンチャーです。まずは、我々の存在意義について紹介します。

「それでも、『生きる』を選べるために。」もし意識も体の感覚もあるのに、人と話すこと、体を動かすことができなくなったら。世界では毎年400万人以上、日本でも約20万人の方が、ALSなど重度の神経疾患や脳梗塞、事故による頸髄損傷などで、意思伝達の困難に直面しています。「最新の手段を利用して少しでも自分らしく生きられるのであれば、生きたい」。あるALSの患者さんが筆談で伝えてくれた言葉です。しかし、絶望感やご家族への負担などから延命治療を断って自然死を選択される患者さんが多くを占めている。これが現実です。

投影資料より、JiMEDによるミッションステートメント。(提供:JiMED)

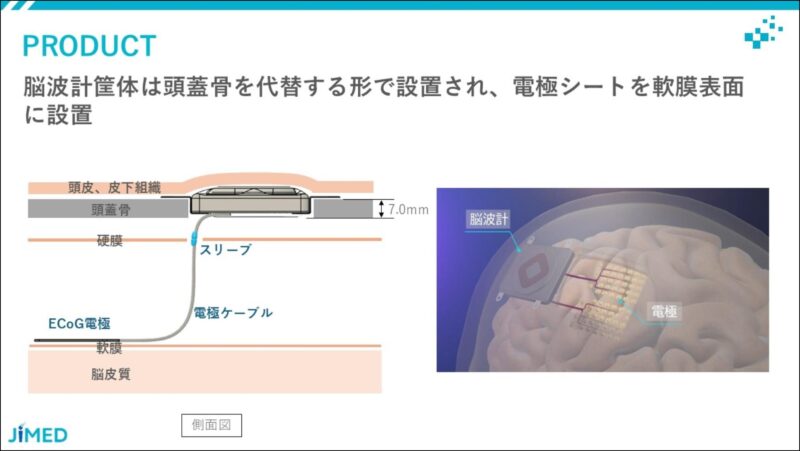

そこで私たちは、ブレイン・コンピューター・インターフェイス(BCI)技術によるコミュニケーション手段の確立を目指しています。腕時計サイズの脳波計を2〜3時間程度の手術で頭蓋内に埋植(まいしょく)し、計測した脳波データを外部の脳波解読装置が読み取って、PC・スマートフォンなどによる意思疎通や、電動車いすやロボットアームといった機器の操作を可能にする仕組みです。

視線による文字入力ツールがあるのではという意見もありますが、操作がかなり難しく、神経疾患で目も動かせない患者さんには適用できません。頭蓋内に埋植するリスクに対しては、メリットのほうがはるかに大きいという患者さんの声がほとんどでした。「子どもの成長を見守り、声をかけてあげたい」「最新の手段を使って私らしく生きれるのであれば生きたい」といった言葉に加え、医師の方からも希望になるという言葉をいただいています。

投影資料より、JiMEDによる小型脳波計の埋植イメージ。(提供:JiMED)

世界へ目を向ければ、イーロン・マスクが設立したニューラリンク社は昨年にも治験を開始するなど、アメリカや中国を中心に研究開発の熱が高まっています。我々も日本で唯一対抗できる企業として、ほぼ同等の技術力を有しています。

医療機器承認や保険償還を目指して厚生労働省や当局とも協議を進めており、保険が適用されれば患者負担は20〜30万円程度で収まる見込みです。市場規模としては、国内で1400億円程度の見込みです。現在、患者団体や医師、国との合意形成に取り組んでおり、プロダクトの開発は最終段階で、年度内の治験開始に向けて準備を進め、2028年頃の販売を目指しているところです。

[話題提供2]鈴木利洋:JiMEDが起こすインパクトの“深さ”とは?

鈴木利洋(慶應イノベーション・イニシアティブ(KII))

KIIでJiMEDの投資担当をしております鈴木です。インパクト投資では、生じるアウトカムの内容や受益者、影響の大きさや深さ、貢献度、リスクといった5つの次元で評価を行うフレームワークが用いられます。このうち深さの観点から、JiMEDの事業、そしてインパクトを評価してみましょう。

ALSの患者さんの例を見ても、コミュニケーションの障がいがQOL(クオリティ・オブ・ライフ)の低下を招くことは論文や診療ガイドラインも重視するところです。ALS患者がコミュニケーションにストレスを感じている割合は89パーセントという調査結果もあり、口の動きから、筆談、文字盤、視線による意思伝達装置へと重症度が高まるほど、コミュニケーションに時間がかかり、介護を行う家族の負担も大きいことがわかりました。

ALS患者の約80パーセントが生きたいと願う一方で、人工呼吸器を使用して延命を望む割合は約30パーセント。このギャップに、コミュニケーション障がいによる絶望感や孤独感が表れていると考えます。そしてBCIの利用を希望する回答には、円滑なコミュニケーションや日常生活に限らず、車椅子を動かして外出し社会生活を営みたいといった、社会的コミュニケーションへの期待が見受けられます。こうした想いを叶え患者さんの生きるという意思を尊重できることにこそ、JiMEDがもたらすインパクトの深さがあるのではないでしょうか。

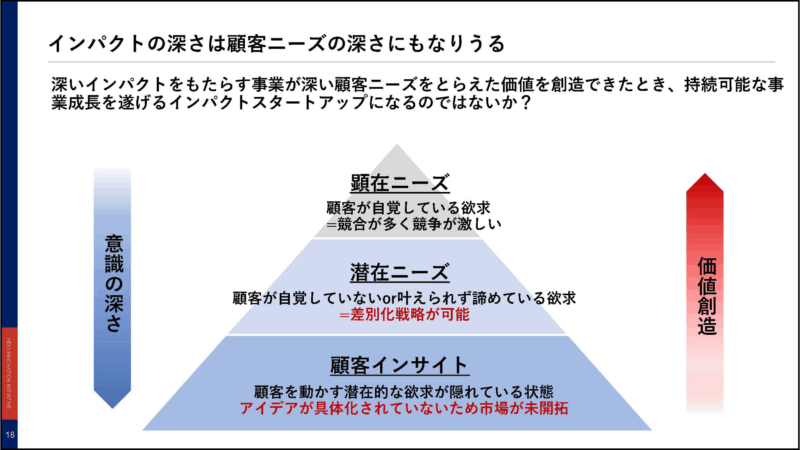

投影資料より、インパクトの深さと価値の関係を表した模式図。(提供:KII)

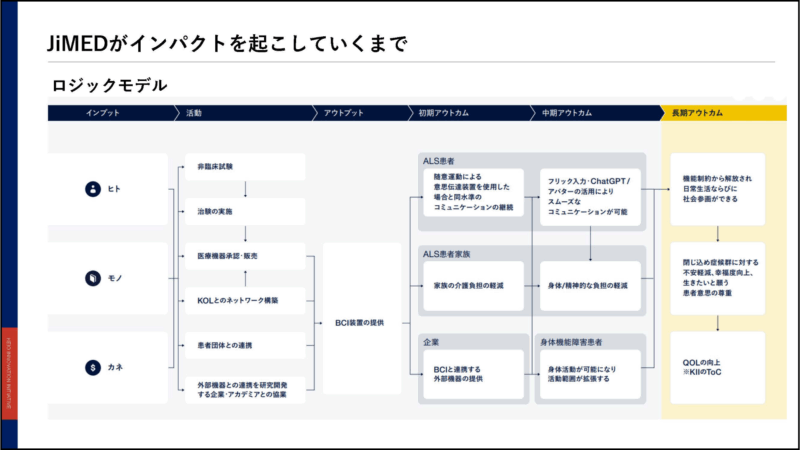

以上の内容を、インパクト投資家がプロジェクトの戦略的な継続評価を導くツールであるロジックモデルに落とし込んでみます。薬事承認の取得や、ロボットアームや車椅子など将来的な共同開発の可能性などもふまえることで、JiMEDの取り組みは、より幅広い障がいを持つ方々が生きることを選択できる社会の実現につながると考えられます。

ではあらためて、インパクトの深さとは何か。顧客の深いニーズを捉えて新たな価値を創造する事業だからこそ、競争の少ない未開拓市場へとアクセスでき、持続可能な成長を遂げるインパクト・スタートアップに進化していけるのではないか。その上でも、研究開発型のディープテック・スタートアップには価値を創造していく上で大きな強みがあると考えられます。

投影資料より、JiMEDがインパクトを起こしていくまでのプロセスを表現したロジックモデル。(提供:KII)

[対談]中村仁 × 小林巧 × 鈴木利洋:深さと価値について考える

[司会]渡邊直之

続きまして、KIIへの出資者としてこの取り組みを支える、かんぽ生命保険の小林さんに参加いただき、対談をお願い致します。

小林巧(かんぽ生命保険)

かんぽ生命保険の運用部門でサステナブル投資、インパクト投資の企画、統括、推進をしております。弊社として、インパクト投資に注目したのは、サステナブル投資を推進するなかで「果たして十分に社会課題の解決につながっているのか」という疑問を感じたことからでした。そしてインパクト投資に関わる国内外の定義やフレームワークなどの調査を進めるなかで、社会に対する実効的なインパクトの創出と経済的なリターンの両立は難しく、しっかりとした体制・管理が必要であり、そのための要件も多岐に及ぶことがわかってきました。

そこで立ち上げたのが、かんぽ生命独自のフレームワーク「インパクト“K”プロジェクト」です。これは当社が目指すインパクトの創出を企図して定めた社内認証制度です。弊社では、想いを同じくする外部の運用会社を通じてインパクト投資を推進しております。「弊社が取り組みたいインパクトとは何か」を外部の運用会社に理解いただくために要件を整備し、社内の認証プロセスも確立しました。弊社と運用会社との間において、インパクト投資の方向性や考え方が合致しているかどうか、インパクトを創出する体制が整っているかどうかといった観点で確認をします。社内の投資担当部門がそうした観点に基づき申請書を作成し、私の所属する企画部門に提出します。そこでの議論を経て、最終的にインパクト“K”認証ファンドとして決裁し、社内で管理していきます。

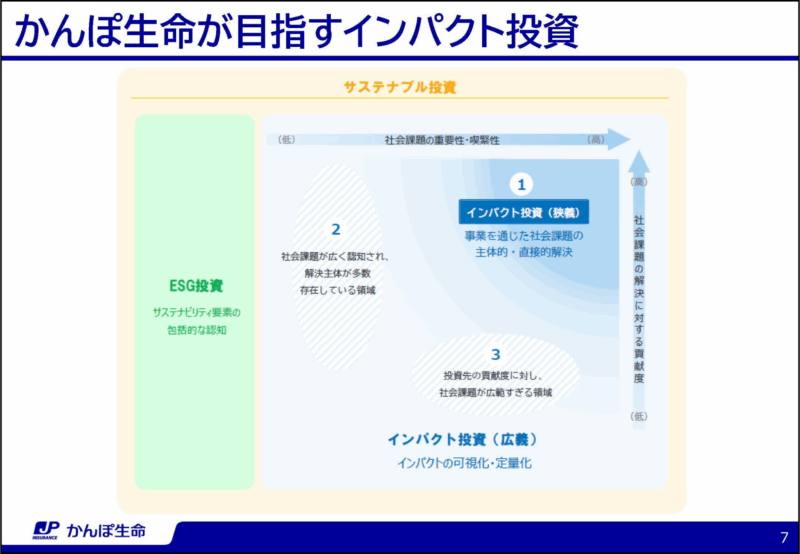

重視しているのは、社会課題を構造的・実効的に解決してくれるファンドかどうかという点です。弊社が求めるインパクトファンドを探求するなかで、既存の取り組みをしているだけなのに「インパクト」という名前だけを付したようなファンドも見受けられます。ただそうした方々に、その違いや弊社の問題認識を伝えても、理解を得られず苦労することがありました。そこでインパクト投資における弊社の考えを図に表現して開示しました。この図では「対象となる社会課題の重要性・喫緊性」と「社会課題の解決に対する貢献度」の二軸を採り入れています。

投影資料より、かんぽ生命が目指すインパクト投資領域を図式化したもの。(提供:かんぽ生命保険)

さまざまなインパクト投資案件を見てきたなかで、個人的な考えも含まれますが、例えば気候変動問題をテーマに掲げる企業・事業は、テーマが大きすぎるがゆえに「解決した」という実感が乏しいですし、投資先企業・事業の社会課題解決に対する本気度も感じづらかったりします。そのため、社会課題を特定して、しっかり解決を図る姿勢を持った企業・事業に投資をする運用会社を選定していきたいと考えています。また、社会的な重要性があっても、すでに解決手法が確立されていて喫緊性が低いものは、インパクト投資の対象からは外れるのではないかと考えています。

なお、弊社では、社会課題を構造的・実効的に解決するインパクト投資を追い求めるなかで、そのためのシーズは、アカデミアの持つ研究領域・技術開発にあるのではないかと考えました。この4月までに5つの大学と、インパクト創出に関する包括的な取り組み推進の覚書を締結しています。そのなかで最初に覚書を締結したのが慶應義塾大学でした。慶應義塾はKIIという、インパクト投資を真剣に考え、しっかりとした体制を整備しているファンドをすでにお持ちで、弊社も投資しております。本日この場にお呼びいただいたのも、こうしたご縁によるものです。

鈴木利洋

ありがとうございます。まず、お二人はインパクトの深さをどう捉えていますか。

小林巧

広さに関しては、例えば地球全体の温暖化をごく僅かであっても抑制できる事業は、これに合致すると考えます。一方で、日本のある地域のたった一人の子どもの貧困を確実に救うことができる事業には、深さがあるといえるのではないでしょうか。社会や経済の構造がマジョリティのニーズを満たすために構成されてきたなかで、取り残された人々を救うこと。そのために技術やビジネスモデルの革新を重ね、経済的リターンとの両立を目指していく。その上でJiMEDのアンメットニーズ領域は、まさにインパクト投資が取り組むべき領域であり、強く心を惹かれます。

中村仁

個人的な例えですが、アニメが好きな方にとって自分の推しキャラクターのグッズにはお金と手間を投資して手に入れたい価値がある一方、そうでない人には価値がない。つまり価値は人それぞれの基準によって大きく変わると考えた上で、我々が提供できる価値は、提供した製品・サービスによって実現できることと患者さんができることの差分だと考えます。例えば、自分の子どもから「今日こんなことがあったよ」と言われて、健常者であれば「すごいね」とたった4文字で返せる言葉を、患者さんは発することができない。そのマイナスの状態をBCIで埋めることが深さになり、その人にとっての大きな価値になるイメージです。

鈴木利洋

その深さの観点から、ディープテック・スタートアップに期待することは何でしょうか。

小林巧

より深いインパクトを創出しながら経済リターンを獲得するという意味では、大企業よりも、新たな技術やビジネスモデルを通じてイノベーションを創出するスタートアップこそ、牽引する役割を担えるのではないかと感じています。だからこそVC(ベンチャーキャピタル)の方々には、JiMEDのような素晴らしい企業をどんどん発掘していただきたいと期待しています。

中村仁

価値が深くなるほど、誰もが共有できる解は見出しづらくなります。でもその価値が市場へ投入されることで、新たな利用法や価値が広がっていく。ここはまさに未知の領域であり、みなさまと一緒に掘り下げていけたなら、非常に心強いところです。

[質疑応答]インパクトの深さをめぐる一問一答

質問者1(オンライン)

中村さんへの質問です。医療機器は開発や価格の面でコストがかかりますが、医療機器扱いにしている理由は?

中村仁

理由として、埋植に外科手術が必要なため医療機器に該当するのが一点。また、保険償還の取得には国との合意形成などハードルが高くなりますが、患者さんの経済的コストを少しでも抑えたいのがもう一点です。

質問者2(会場)

中村さんに質問です。現時点の実現イメージと、BCIによって新たに生まれる課題、ネガティブ・インパクトについて教えてください。

中村仁

研究レベルでは手の形や動きなど、5種類の運動イメージを読み取り可能で、ロボットアームで物を持ったり、PCを操作したりできます。想定し得るネガティブな側面については、患者さん自身に提供した意思伝達や運動の機能が、例えば自傷行為など、必ずしもポジティブな方向で使われないなどの可能性があるかもしれません。このあたりの倫理的な評価やルールメイキングについても厚生労働省とも討議を進めています。

質問者3(オンライン)

課題を深くすると開発コストがかかり、ファイナンシャルリターンが犠牲になるため、営業体制をまず優先させるべきという考え方もあるのではないでしょうか。

鈴木利洋

課題の深さと事業利益拡大の関係ですが、まず課題を深く捉えて、そのソリューションが利益を生むようにしっかり考える。この両立こそが、インパクト・スタートアップがサステナブルに成長するために必要な要件ではないでしょうか。

質問者4(オンライン)

かんぽ生命がインパクト投資に参入する際、社内や株主から反発はありましたか。また、取り残された社会課題や新たな取り組み方を重視する理由を教えてください。

小林巧

上司・役員ともに、むしろインパクト投資推進派であり、一担当者として、そういった苦労はありません。弊社の株主のみなさまに関しては、株主総会などで資産運用収益全体に関わる質問などがあるかもしれませんが、インパクト投資の概念自体がまだ広く浸透していないせいか、質問や指摘などもまだ出ていないという印象です。インパクト投資において新たなアプローチを求める理由は、社会課題を“構造的・実効的”に解決し得る投資に取り組む必要があると考えたためです。私自身、ESG投資という文脈でサステナブル投資に携わってきましたが、その重要性も認められる一方で、社会や環境がよくなっている実感を得にくい現状がありました。社会課題の解決と経済的リターンの両立を本気で考えている運用会社の中には、特定の社会課題にフォーカスし、独自の工夫や戦略を採って解決を目指しているケースが多く、そうした本気の姿勢を“構造的・実効的”と評価しています。

質問者5(会場)

ベンチャーに携わる人間として質問です。小林さんには、ベンチャーと一緒の取り組みがあるのかを、鈴木さんには、インパクトの指標をベンチャーが作り上げる難しさについてアドバイスをお願い致します。

小林巧

弊社ではベンチャー企業などの未上場企業に直接投資は行っておりません。またそれ以外のアセットクラスにおいても、インパクト投資を直接行っているわけではありません。信頼のおける運用会社を見つけ出し、その方々にお願いすることで、インパクト投資を推進しています。経済的利益だけでなくソーシャルリターンとの両立が求められる以上、その事業領域に関わる深い知見とスキルが求められるためです。ただ、運用会社やその投資先の企業については全力で応援していきたいと考えており、弊社が毎年公表している「責任投資レポート」では、新たな投資先ファンドを弊社のお客さまを含むステークホルダーのみなさまにご紹介し、投資先企業の事業内容についても可能な限り開示させていただいております。

鈴木利洋

インパクトの指標については私たちも、スタートアップと一緒に考えていきます。対象となる課題や技術にまつわる論文やガイドラインを読み込み、それを定量的にどう評価できるのかを考える。私からインパクトの定量指標につながるような計測方法を提案し、実施していただくケースもありますね。

質問6(オンライン)

小林さんへ、異なる課題の事業を喫緊性で評価するにあたり、どんな尺度を採用していますか。

小林巧(事後の追加回答より)

社会課題とステークホルダーを取り巻く状況はともにさまざまで、共通の尺度で序列を作ることは難しいと思っています。ただし「すでに解決されているけれど、社会的には重要な事業」と「まだ解決されていない社会課題を、新たな技術やビジネスモデルを通じて構造的・実効的に解決しようとしている事業」は区別して考えるべきであり、インパクト投資における投資対象は後者であるべきと考えます。

質問7(オンライン)

JiMEDが描く患者支援の最終的なゴールについて教えてください。

中村仁(事後の追加回答より)

患者さんが極力、健常者と同じように動いたり、話せたりするようにしていくことです。意思疎通に関してはスイッチ入力による文字の打ち出しに始まり、最終的には口など表情筋の脳波を使って実際に話すイメージで言語化を行い、患者さんの声で出力できるようにしたい。運動についてもロボットアームに始まり、腕や脚の動きをサポートするアシストスーツの操作、最終的には脳信号を患者自身の身体に回帰させて患者自身の身体を動かすことを目指したいと考えています。

[司会]渡邊直之

インパクトの“深さ”をめぐるさまざまなお話、ありがとうございます。なかでも鈴木さんには「インパクトの深さは価値創造力の強さである」と、力強い言葉をいただきました。本日はどうもありがとうございました。

※本サロンは、日本学術振興会の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」の支援を受けて実施されました。

※本イベントは特定の企業に対する投資を推奨するものではなく、また法的責任を負うものではありません。