私たちの未来に立ちはだかる、数多くの困難。乗り越えるために今、何ができるのか——。

研究の知見や新技術を活用し、社会への実装を目指すディープテック(研究開発型)・スタートアップが存在感を高めるなか、その成長を持続的に支援し、イノベーションを導く手法に注目が集まっている。

社会や環境への効果とファイナンシャルリターンを両立する「インパクト投資」。経済面から研究や技術の社会実装とビジネス化を後押しし、社会課題の解決を導く考え方だ。

では、資金の支え手はいかにあるべきか。研究者や起業家とともに未来を切り拓く “イノベーションの共創者” として、できることがあるはずだ。

「インパクト思考」の可能性をともに追求し、意見を交わすための場——「慶應義塾イノベサロン」。

記念すべき第1回のテーマは、「インパクトからはじめよ」。スタートアップ支援に取り組む東京大学 FoundXディレクターの馬田隆明と、慶應義塾常任理事の山岸広太郎を迎えたサロンの模様を、ダイジェストでレポートする。

(2025年4月25日 CRIK信濃町 & オンラインにて実施、敬称略にて構成。所属・職位は実施時のものです)

写真:菅原康太(フォトグラファー)

編集&文:深沢慶太(編集者)

【登壇者プロフィール】

馬田隆明(うまだ・たかあき)

東京大学 FoundX ディレクター。University of Torontoを卒業後、日本マイクロソフトを経て、2016年に東京大学産学協創推進本部へ。本郷テックガレージの立ち上げと運営を行い、2019年からFoundXディレクターとしてスタートアップの支援とアントレプレナーシップ教育に従事。スタートアップ向けのスライド、ブログなどで情報提供を行う。著書に『逆説のスタートアップ思考』(中央公論新社)、『成功する起業家は居場所を選ぶ』(日経BP)、『未来を実装する』『解像度を上げる』『仮説行動』(英治出版)。

東京大学 FoundX

山岸広太郎(やまぎし・こうたろう)

慶應義塾常任理事、慶應イノベーション・イニシアティブ代表取締役社長。1999年に慶應義塾大学経済学部を卒業。日経BPで編集記者、シーネットネットワークスジャパンで『CNET Japan』編集長を経て、2004年にグリーを共同創業。10年間、同社の副社長として事業部門などの統括に携わった。2015年12月、慶應イノベーション・イニシアティブ(KII)の設立と同時に代表取締役社長に就任。2021年より4年間、慶應義塾常任理事(財務、募金、起業家教育・支援担当)を兼務。2023年より、一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会(JVCA)の常務理事、および産学連携部会長(再任)。

株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ

開会挨拶〜「イノベサロン」開催に寄せて

[司会]渡邊直之(慶應義塾大学 イノベーション推進本部)

本サロンは、テクノロジーを通じて社会を変えるイノベーションを目指す方々が集う場として、連続セミナーを開催して参ります。最初に、慶應義塾大学イノベーション推進本部 本部長の新堂より、開会の挨拶を行います。

新堂信昭(慶應義塾大学 イノベーション推進本部)

慶應義塾大学イノベーション推進本部は、多様な知や人材、組織をつなげて、慶應義塾全体からイノベーションを生み出していくために設立された組織です。特にディープテックの社会実装のための起業支援に力を入れており、知財の活用、起業支援、ファイナンスとの接続など、多角的なアプローチを追求しております。新たな価値を社会に広げ、一人一人に恩恵を届けられるよう取り組むプロセスそのものがイノベーションである。その想いのもとに、本日のサロンを開催致します。

[司会]渡邊直之

私たちは、大学におけるイノベーションのあり方を考えるなかで、一つの仮説にたどり着きました。ディープテックを中心とする研究成果の社会実装にあたって問われるのは「誰のためにどんな変化を起こしたいのか」ということではないか。その問いに向き合うヒントとなったのが、本日ご登壇いただく東京大学FoundXディレクター、馬田隆明先生の提唱する「インパクト思考」です。

本日は馬田先生と、慶應義塾常任理事で慶應イノベーション・イニシアティブ(KII)代表の山岸広太郎を迎え、インパクト思考の可能性について掘り下げていきます。なお、本サロンは日本学術振興会の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」の支援のほか、多くの有識者のみなさまからご助言をいただき、開催の運びとなりました。

[話題提供]馬田隆明「インパクトからはじめよ」

馬田隆明(東京大学 FoundX)

「インパクトからはじめよ」と題し、インパクトがなぜ重要なのか、スタートアップの視点からお話しします。

私は今、東京大学 FoundXにてスタートアップの支援を行い、公益財団法人 国際文化会館で非営利の活動にも携わっています。インパクトに関してはいろいろな定義があります。例えば「個人への影響を超えた社会や制度などの変化や、長期的で広範に及ぶ変化」。スタートアップにおいては「事業の先にある理想の社会像」、ミッションやビジョンとも言われるものです。

ではなぜ今、インパクトから始める必要があるのか。私が考える理由の一つは、日本の成熟社会において顧客の課題やデマンド(需要)が見つかりづらいこと。貧困や格差の問題は増えつつあるものの、人々がおおよそ満足しており、ニーズが生まれづらい状況があるからです。

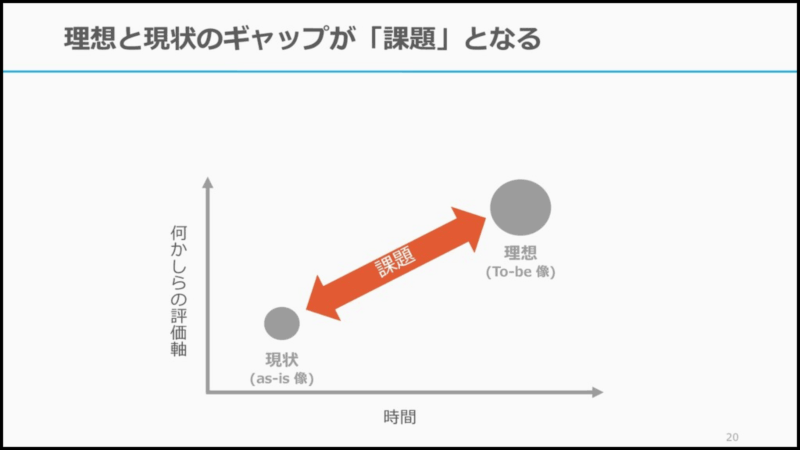

投影資料(https://speakerdeck.com/tumada/inpakutokarahazimeyo)より。(提供:馬田隆明)

一方で、課題とは何かと考えると、理想と現実のギャップであると捉えられる。大きな理想を描くことで大きな課題が生まれ、そこから需要が生まれてくるわけです。つまり、未来の理想=インパクトを提示して、社会の需要自体を変えていくことが重要ではないか。

例えば「ムーンショット」。1961年にアメリカのジョン・F・ケネディ大統領が10年以内に月へ到達すると宣言し、さまざまな人々の協力によって実現したこと。インターネットや電子レンジなど、数多くの技術の原型が副次的に生まれたといわれています。つまり、あるべき社会像=インパクトが技術の進歩を牽引するのです。この10〜15年間、「デザイン思考」による問題発見型のアプローチが提唱されてきましたが、理想的な社会を掲げてギャップを逆算する問題提起型の考え方こそ、今求められる思考法ではないでしょうか。

次に、私の取り組みについてお話しします。東京大学 FoundXは卒業生・研究者を主な対象としたスタートアップ支援を行う組織で、プログラムは最初の資金調達まで。投資は行いません。ポイントは、ハイグロースなスタートアップ支援に重きを置いていること。大学発スタートアップというと、研究シーズの使い道を考え、それを市場にブリッジしてイノベーションにつなげるケースが中心だと思われがちですが、私たちは逆に市場性とインパクトを起点に考え、その実現に必要な技術を逆算で集めていきます。

ここで求められるのが、大きな課題=インパクトです。私たちのアイディエーション(アイデア創出)プログラムでも、気候変動対策をテーマとする人類課題コースと、労働力不足をテーマとする国家課題コースというように、課題を指定しています。どのインパクトの山を登るのかを決め、どのように登るのか、すなわちどんな技術が必要かを考えていくのです。

医療など、巨大な市場がある場合は技術起点でギャップを埋めていくやり方でもいいでしょう。ディープテックにもいろいろなパターンがあり、最適解もまた異なります。しかし、新しい技術は応用範囲の狭さもあり、市場が小さくなりがちです。実際に大学発スタートアップの約80パーセントは売り上げ1億円以下というデータもあります。

これに対して私たちが目指すのは、市場を起点に次の日本の産業を作っていくようなハイグロース・スタートアップです。具体的には10年後の時価総額2000億円、15年後には1兆円程度、つまり“次世代の大企業”という目標感を持った起業のみ支援します。

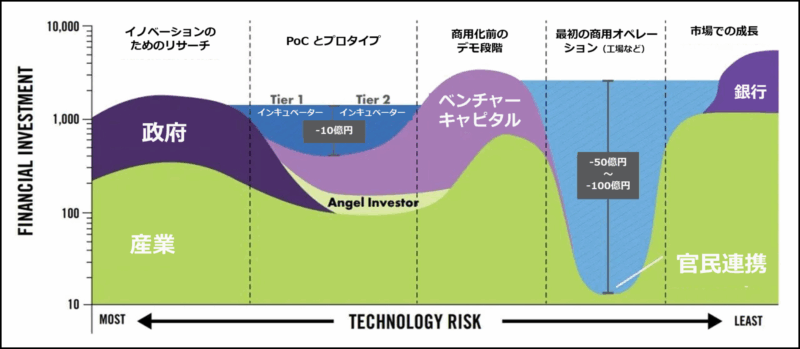

投影資料より。画像は https://www.ctvc.co/project-finance-bankability/を日本語訳したもの。(提供:馬田隆明)

こうした視点からインパクト投資へ期待することは何でしょうか。ディープテック領域は従来のITと比べ、ファイナンスが極めて重要です。技術リスクも市場リスクも高く、長い期間を必要とし、アセットヘビーになります。クライメイト(気候)・テックの技術リスクと資金の流れを例に挙げると、最初の出資元は政府、次にベンチャーキャピタル(VC)、そして銀行という流れが一般的ですが、VCが支援可能になるまでと、その後しばらくして、銀行が支援可能になるまでの間に資金の出し手が不在の谷がある。

こうした局面では、海外だと財団などが支援をしたりしますが、日本では少ない点という点から、利益重視ではない資金としてインパクト投資が求められます。

なお、社会課題は、グローバル、ナショナル(国家)、ローカル(地域)と、社会のスコープによって少し性質が異なるように思います。このうち私たちは、グローバルな社会課題を見据えています。世界の課題を解かないと、グローバルに成長するハイグロースなスタートアップにはなれないからです。そうした課題に取り組めば、海外の財団などからの資金も得ることができます。しかし一方で、海外から資金調達するなら、スタートアップも初期から海外に通用するグローバル水準のインパクトやナラティブが求められます。

だからといって、ナショナルやローカルな社会課題が重要ではない、と言いたいわけではありません。今のアメリカの状況のように、ローカルやナショナルが不安定だと、グローバルなアジェンダに取り組むことが難しくなるかもしれないとも感じているからです。グローバルなスタートアップを生み出す挑戦をしていくためにも、ローカルやナショナルの問題を解かなければならない。そうした相互依存するスコープごとの関係をどう解決していくのか。この不安定な時代において、今を生きる私たちこそが、新たなインパクトのあり方を考えていかなければならないのだろうと感じています。

[対談]馬田隆明 × 山岸広太郎:市場起点と技術起点をめぐる問い

[司会]渡邊直之

続いて、馬田先生と山岸さんとの対談に移ります。まずは山岸さん、ディープテック・スタートアップにおけるインパクト投資に取り組んだ経緯からお話をお願い致します。

山岸広太郎(慶應義塾大学、慶應イノベーション・イニシアティブ)

慶應義塾大学は、教育と研究といわれた従来の大学の社会的使命に対して、さらなる社会貢献を目的に、2015年12月に慶應イノベーション・イニシアティブ(KII)を設立しました。さらに、大学の研究成果の社会実装を果たす上で成果となるインパクトを明確にするため、2023年設立の3号ファンドよりインパクト投資に取り組んでいます。そのなかで我々自身がIMM※1などの仕組みについて勉強し、定量的な議論が可能になった経緯があります。

なお、ディープテックの成長分野としてはライフサイエンスや医療が中心ですが、それに対して宇宙やGX(グリーントランスフォーメーション)は国からの支援が手厚く、そのぶん強みを発揮しています。こうした政府の役割について、どう考えますか。

馬田隆明

政府の役割は非常に大きいと思います。まだ市場がうまく機能していない領域に関しては政府がある程度ブリッジして、資金環境や規制などを変えていく必要がある。スタートアップ側からも政府に対して支援や規制改革の重要性を伝えるなど、積極的なコミュニケーションが求められます。

※1 IMM(Impact Measurement & Management/インパクト測定及びマネジメント)

…インパクト投資の社会的効果を測定するために、インパクトを特定、管理、報告し、そのサイクルを改善に活かしていくといった一連のプロセスのこと。(出典:須藤奈応『インパクト投資入門』日本経済新聞出版、2021年)

山岸広太郎

次に、市場起点と技術起点の考え方について。研究を起点にすると、説くべき課題を探す状況に陥りがちなのは確かです。ただ、逆に起業家が一流の研究者と組みたいと思っても、専門的な知見がなく相手にされないと思い込む風潮があり、高いハードルが存在します。

馬田隆明

だからこそ、起業家は十分に練られたビジネスプランを提示しなければならないと考えます。研究者と経営者のマッチングと言っても、どちらかが熱意を持って相手を説得する必要がある。だからこそ私たちは起業家に向けて、研究者を説得できるだけのプランを考える手伝いをしています。

山岸広太郎

確かに、研究起点のスタートアップにおいても、熱意を受け止めてくれる起業家を探すのに苦労したという話を多く聞きます。

馬田隆明

医療は研究の強みが市場での強みにつながるなど、分野ごとに事情は異なります。宇宙スタートアップのアストロスケールは、インパクト起点で合致する技術を探索し、成功を収めていますが、これは経営者が極めて優秀なケースです。こうした特定の例に限らず、起業を目指す人が手持ちのリソースを超えて、より大きな目標を目指すことができるような仕組みを作りたいと思っています。

[質疑応答]インパクトの気運を育む対話の試み

[司会]渡邊直之

ここからは質疑応答に移ります。1問目は、オンラインで寄せられた質問です。

「インパクト投資の規模について、今議論されている投資先、投資元の類例で、大学の研究の社会実装を目指す場合、どれくらいの金額想定になりますか。また、それはエクイティの投資に足り得るでしょうか」

馬田隆明

資金の出し手のない二つの谷のうちの前半、VCが支援可能になるまでに関しては、エンジェル投資家からの投資のような、長い時間をかけてもよく、IRR(内部収益率)の期待が高くないエクイティマネーであれば、1億円規模でも十分なインパクト投資になり得ます。一方で、商用化を目指す局面では、例えば50億円規模で工場建設費用を賄うなどの形がブリッジの資金としてあり得ると思います。

山岸広太郎

大学の研究起点の場合、どのフェーズで切り出すかが問題になりますが、必要な規模感としては一般的に50〜100億円でしょうか。宇宙ビジネス領域における政府の助成金のように、エクイティ以外のお金が入ることで逆にレバレッジが効く場合もありますね。

[司会]渡邊直之

続いて、会場から質問を募りたいと思います。

質問者1

目指す山の頂き=課題を決めてから、登り方=技術を考えるにあたり、テクノロジーで解決できる課題もあれば、そうではない民主主義の危機のような課題もあります。その上で、テクノロジーとイノベーションの違いをどう捉えていますか。

馬田隆明

イノベーションと科学技術は分けて考えたほうがいいと思います。科学技術は主に最先端のものを扱う印象ですが、大規模蓄電池のスタートアップのように、技術自体は最新のものでなくても、電力グリッドの整備など市場の変化によってイノベーションとして有効になった例もあります。そしてご指摘のとおり、民主主義などの問題は技術よりも社会の仕組み、つまりイノベーションの領域に相当する。いずれにせよ、必ずしも最先端技術が必要とは限らないでしょう。

質問者2

日本には資金の出し手となる財団が乏しく、人口減少や地方創生など国内の課題を扱う場合は海外の投資家にも伝わりづらい。この解決策をどう考えますか。

馬田隆明

確かに、ナショナルとローカルな課題は海外には頼りにくく、国内の財団や政府と膝を詰めて交渉する必要があります。だからこそ私益ではなく、そこに社会課題が存在し、公益のために取り組む姿勢をナラティブで提示する必要があると思います。

質問者3

銀行の立場から質問です。ディープテックには長期的な支援が欠かせないからこそ、銀行の役割が重要ですが、保守的といわれる銀行をどう説得するべきか。また、銀行には大企業のファーストムーバーとして事業化を開拓する役割がある。銀行がもう少し技術に精通していれば、協業の議論も進みやすいと思うのですが、いかがでしょう。

山岸広太郎

ディープテックのスタートアップの特徴として、商用ベースに乗せる局面で技術と市場の両面にリスクがある。やはり銀行にとってもリスクを取りづらいところです。一方で、まさに本サロンの目的は、ディープテックの起業家と金融、大企業をつなぐ人材を増やすこと。大学としても人材育成に取り組むべき分野ですし、銀行もぜひ、ネットワークの強みを活かして企業との間をつないでいただけたら、ありがたいですね。

馬田隆明

銀行がリスクを取るのも大事ですが、事業者側がさまざまなファイナンス・ストラクチャーを使いこなす努力も必要だと思います。また、日本の銀行の中でも地銀は地域課題に特化しやすく、海外とは違う形で新たなファイナンススキームを構築できれば、イノベーションにつながるかもしれません。

質問者4

一流の研究者に対して、一流のインパクトを実現できる経営人材を育てるにはどうしたらよいでしょうか。

馬田隆明

私が接している起業家たちは、今まさに一流になるプロセスの途上だろうと思います。その際に抱くべき志は必ずしも個人だけでなく、先人からも受け継ぐことができます。周りの言葉や意思を吸収し、徐々に自分ならではのものにしていけばいい。私ができるのは、熱意を持って踏み出した人の背中を押したり、ときには支えたりすることだと考えています。

山岸広太郎

起業家の強みのパターンは人によってさまざまです。ただディープテックに関しては、私自身が起業を経験してきたアセットライトなIT業界と比べても極めて難易度が高く、非常に高度な知的処理能力が求められる。だからこそ、取り組む問題をいかに自分事にできるか、人々を巻き込んでいけるかが重要になるでしょう。

質問者5

大学の研究者として、インパクト投資をする側から望ましい研究者像があれば、教えてください。

馬田隆明

研究者が多忙なのは重々承知ですが、起業家から打診を受けて、少しでも気になることがあれば、ぜひ会う機会を設けてほしいと思います。

山岸広太郎

一般論ですが、研究起点でスタートした場合、どこかで研究と事業を切り離す必要が出てくるもの。“自分の研究”にこだわりすぎると、事業の成功確率を下げかねない。時には別の技術へ転換するなど、社会課題の解決のために最良の選択肢を取る姿勢が大切だと思います。

[司会]渡邊直之

ありがとうございました。「慶應義塾イノベサロン」は今後もディープテック分野で「研究成果の社会実装×インパクト」をテーマに、具体的な実践事例を取り上げながら論点を深めて参ります。

※本サロンは、日本学術振興会の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」の支援を受けて実施されました。

※本イベントは特定の企業に対する投資を推奨するものではなく、また法的責任を負うものではありません。